Christos Lynteris è docente senior di antropologia sociale presso l’Università di St Andrews e ricercatore principale del progetto di ricerca finanziato dal Consiglio europeo della ricerca Visual Representations of the Third Plague Pandemic .

“E così facendo, questi dispositivi vengono costantemente reinventati come maschere: come apparati di trasformazione categorica volti a consentire all’umanità di persistere sull’orlo della fine del mondo, poiché questo è incarnato dallo spettro della” prossima pandemia “. Descritte come l’ultima barriera tra noi e il virus killer a venire, le “maschere della peste” alla fine ci trasformano in una specie che abita l’anticamera della sua stessa estinzione “.

Christos Lynteris (antropologia medica, studi interculturali sulla salute e la malattia, volume 37, 2018 – numero 6)

Un breve commento che mi sembra molto azzeccato, visto che è stato scritto nel 2018, prima della nostra attuale situazione.

ASTRATTO

Spesso descritti come “maschere”, i dispositivi indossabili sul viso sono utilizzati come dispositivi di protezione personale dagli operatori sanitari e dal pubblico in generale e sono considerati una tecnologia indispensabile contro le epidemie. Allo stesso tempo, sono potenti simboli di rischio esistenziale. Questi aspetti materiali e visivi potrebbero essere qualcosa di più che semplicemente indicizzato? In questo articolo, esamino questi apparati attraverso un approccio antropologico storico della loro invenzione durante l’epidemia di peste della Manciuria del 1910-11. Sostenendo che dovrebbero essere prese sul serio come maschere, dimostro che la loro comparsa era radicata nella loro configurazione come agenti trasformatori della ragione medica.

Assumendo la forma di una banda diagonale che si estende all’interno di un cerchio bianco, una maschera di cotone sembra essere “stampata” sulla copertina della rivista domenicale del principale giornale di Hong Kong, il South China Morning Post . Sul torbido sfondo rosso sangue, dietro questo straordinario dispositivo visivo possiamo leggere in ordine alternato, come una sequenza genetica di sventura, gli acronimi minacciosi di tre malattie infettive emergenti: H7N9 (influenza aviaria), SARS (sindrome respiratoria acuta grave), e MERS (sindrome respiratoria del Medio Oriente). Questo peculiare assemblaggio visivo funziona come un segno di “STOP” epidemiologicamente flesso. Stampato in lettere più piccole sotto di esso, il titolo di copertina del Post MagazineIl numero del 1 dicembre 2013 spiega: “Stress e ceppi. La lotta senza fine di Hong Kong contro i virus “. La storia di copertina del numero, come articoli simili che, nello stesso anno, hanno reso omaggio al decennale dell’epidemia di SARS di Hong Kong, contiene immagini sorprendenti. La maggior parte ritrae persone in ambienti diversi che indossano una gamma di dispositivi di protezione individuale (DPI) indossati sul viso: “un membro del personale del Centro per il controllo delle malattie di Pechino indossa [ting] una tuta di decontaminazione” (Lazarus 2013 : 11); una bambina di sette anni (il primo caso umano H7N9 a Pechino) che indossa una maschera chirurgica blu mentre giace in un letto d’ospedale con il suo coniglietto giocattolo mentre una figura inquietante che indossa occhiali e un dispositivo in lattice indossato è di fronte alla telecamera; “Un pellegrino haj vicino alla Mecca, in Arabia Saudita che indossa [ing] una maschera per evitare di contagiarsi con Mers [sic ] ”(21); cinque tute bianche con cappuccio e occhiali protettivi “operatori sanitari che portano via sacchi contenenti polli morti durante un’operazione di abbattimento vicino a Kathmandu” (21). 1 In relazione a queste immagini, il segno della maschera facciale sulla prima pagina funziona come un significante cumulativo di secondo ordine. Assemblando e aggrovigliando gli agenti patogeni emergenti come un rischio esistenziale, fornisce una promessa essenzialmente apotropaica di controllo scientifico nei confronti della “prossima pandemia”.

Figura 1. “Indossare maschere anti-peste, vista frontale e laterale”, Manchurian Plague Prevention Service (Harbin), Prime foto di epidemie di peste polmonare, 1910-11 e 1920-21, Manciuria [U 614.42518 M26 e], per gentile concessione di The Biblioteche dell’Università di Hong Kong.

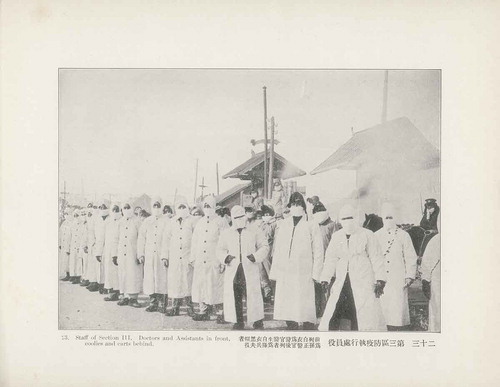

Figura 2. “Personale della Sezione III. Medici e assistenti davanti, coolies e carretti dietro ”, Wu (1911). Per gentile concessione del Needham Research Institute.

Figura 3. Costume del medico della peste: “Costume d’un chirurgien quarantenaire du Lazaret de Marseille, en 1819”, originariamente apparso in Clot-Bey (1840). Per gentile concessione di The Wellcome Collection.

In termini di ricordare la SARS e preparare la popolazione di Hong Kong per ciò che Laurie Garrett ( 1994 ) ha coniato come la “peste in arrivo”, la maschera in questa pubblicazione sembra quindi portare alcune proprietà talismaniche, consentendo all’umanità di persistere sull’orlo di una pandemia da “fine del mondo.” Allo stesso tempo, nei 15 anni trascorsi dall’epidemia globale del 2003, l’uso e l’efficacia dei DPI nel controllo delle epidemie è diventata oggetto di un intenso dibattito scientifico. Questo è stato particolarmente vero nel contesto della recente epidemia Ebola, in cui è stato esaminato l’efficacia profilattica e il rischio di trasmissione rappresentato dall’uso PPE (Casanova et al. 2016 ;. MacIntyre et al 2014 ; Reidy et al. 2017), Ma anche in relazione alle malattie disperse nell’aria come l’influenza (Bin-Reza et al. 2012 ;. Brienen et al 2010 ;. Cofano et al 2010 ), la tubercolosi (Biscotto et al. 2005 ), e la SARS (Syed et al. 2003 ). Altrettanto prevalente è stato un corpo di studi scientifici comportamentali e sociali sulle percezioni del pubblico e sull’impatto sociale delle maschere antiepidemiche, o più in generale maschere impiegate per limitare il contagio nel contesto delle epidemie (Chuang et al. 2015 ; Condon e Sinha 2010 ; Ferng et al. 2010 ; Koji, Kuniko, e Smith 2012 ;. Lau et al 2008 ; Ma et al. 2014 ; MacIntyre et al.2009 ; Sin 2016 ).

Sia in relazione all’effettivo potenziale protettivo di diversi dispositivi indossati sul viso, sia in relazione al loro impatto sociale e culturale, questi studi hanno fornito approfondimenti chiave su quella che è spesso considerata sia una difesa di prima linea contro le infezioni aeree che un materiale oggetto che rende visibile la limitazione dell’infezione come un dovere civico nel contesto della minaccia epidemica o pandemica. Tuttavia, e in effetti piuttosto sconcertante, gli studi sulle maschere antiepidemiche (o maschere utilizzate nel contesto delle epidemie) si sono ampiamente svolti in assenza di un esame di questi dispositivi proprio come ciò che il termine indica: maschere .

In questo articolo, sollevo e rispondo a questa domanda trascurata ma antropologicamente cruciale: gli apparati antiepidemici che coprono il viso o gli orifizi facciali dovrebbero essere trattati come maschere in un contesto scientifico, o dovremmo ignorare questa denominazione come semplicemente convenzionale? Nell’avvicinarci allo sviluppo e all’uso di tali tecnologie indossabili in contesti epidemici, dovremmo impegnarci con il corpus della letteratura antropologica sul mascheramento, o è meglio voltargli le spalle e cercare strumenti per comprendere questo moderno fenomeno biomedico da altre sfere etnografiche, semiotiche o socio-teoriche?

In quanto oggetti della cultura materiale e come componenti delle tecniche corporee, le maschere hanno svolto un ruolo cruciale in un’ampia gamma di società nello spazio e nel tempo. Da Franz Boas e Marcel Mauss a Claude Lévi-Strauss e Alfred Gell, importanti antropologi e scuole antropologiche hanno dedicato la loro attenzione all’analisi di entrambe le maschere nei loro particolari contesti etnografici e al mascheramento comparativamente, come pratica che abbraccia le società e le culture umane. Nonostante le loro differenze spesso nette, si può dire che questi approcci convergono su una comprensione di base delle maschere come oggetti e tecnologie che si riferiscono all’identità, o più in generale alla personalità, e alla sua trasformazione (Frontisi-Ducroux 1995 ; Pollock 1995). Se l’attenzione si è concentrata sul modo in cui le maschere agiscono ritualmente in relazione alle dinamiche intergenerazionali (ad esempio Birch de Aguilar 1996 ), o su come mediano tra i vivi e gli antenati o gli spiriti animali (ad esempio Fienup-Riordan 1996 ; Oosten 1992 ), studi di maschere e mascheramenti convergono sulla centralità della semiotica e performatività del “cambiamento categorico” (Napier 1986 : xxiii). Un potenziale trasformativo che, come Elizabeth Tonkin ( 1979: 240) è il risultato di un’inversione, contraddizione o paradosso introdotto dalla maschera – concepita come una “maschera in azione” – ed in particolare dalla sua principale operazione fisica: coprire il volto umano. Già identificata da Mauss, la facoltà di rivelare nascondendosi è centrale in ciò che Tonkin ha coniato l’evento maschera, in quanto “fornisce [s] un mezzo per esplorare i confini formali e un mezzo per indagare i problemi che le apparenze pongono nell’esperienza del cambiamento “(Napier 1986 : xxiii).

Adottando questa linea di base antropologica come pietra di paragone per discutere se i DPI antiepidemici indossati sul viso debbano essere presi sul serio come maschere , procedo esaminando l’emergere di questi dispositivi di protezione personale nel contesto dell’epidemia di peste polmonare della Manciuria del 1910-1911. Attraverso questo studio, mostro che questa invenzione ha comportato non solo l’adozione di dispositivi indossati sul viso volti ad arrestare l’infezione come un processo batteriologicamente compreso, ma anche la trasformazione di questi da semplici panni e tessuti intorno alla bocca e al naso a mezzi di una trasformazione categorica della loro portatori di soggetti “ragionati” di modernità igienica (Rogaski 2004). Ritengo che l’emergere dei DPI sia impigliato in una trasformazione delle maschere e dei loro referenti simbolici nell’era della scienza – un processo visivo irriducibile che mette in atto, se non necessariamente la ritualizzazione delle operazioni di controllo dell’epidemia, un potenziale di soggettivazione guidato dal design al centro delle moderne tecnologie contro il contagio.

L’emergere della maschera della peste

La cosiddetta grande epidemia di peste della Manciuria scoppiò nell’autunno del 1910 nella città di frontiera cino-russa di Manzhouli e si diffuse rapidamente a sud lungo le ferrovie verso Harbin e altre città della Manciuria dove causò crisi, con un tasso di mortalità del 100% . Manifestato clinicamente in forma polmonare e diffuso tra gli umani in modo aereo, ha lanciato gli imperi cinese, giapponese e russo, che controllavano diverse aree della Manciuria, in una protratta lotta biopolitica e geopolitica (Gamsa 2006 ; Lynteris 2016 ; Nathan 1967 ; Summers 2012 ).

Nel bel mezzo di questa crisi, che ha coinvolto non solo i tre imperi ma anche medici, missionari della Legazione straniera e una delegazione medica americana delle Filippine guidata da RP Strong, la corte imperiale cinese nominò a capo dei suoi sforzi contro la peste il Wu Liande, nato a Penang, etnicamente cinese e istruito a Cambridge. Impigliato in una lotta che coinvolgeva la malattia stessa, gli interessi locali, il conflitto imperiale e aspetti più ampi dell’antagonismo sociale, Wu adottò l’audace teoria secondo cui la diffusione della malattia non richiedeva vettori non umani (come le pulci), come rivale giapponese gli scienziati hanno insistito, ma è stato trasmesso direttamente tra gli esseri umani per via aerea (Lei 2011 ) ed era quindi contagioso.

Sebbene le osservazioni cliniche di casi polmonari della malattia fossero state in atto sin dai primi focolai della terza pandemia di peste a Hong Kong e in India 15 anni prima, l’idea che la peste potesse essere trasportata dall’aria era nuova e aveva un effetto destabilizzante sulla teoria recentemente accettata. che la malattia si diffonde principalmente, se non unicamente, dai ratti e dalle loro pulci. Ad accompagnare questa spiegazione dell’epidemia c’era lo sviluppo e la proliferazione di una tecnologia antiepidemica che Wu propagò attivamente come sua invenzione personale: la “maschera anti-peste” ( Figura 1 ). Questo assomigliava a dispositivi di protezione chirurgici indossati sul viso di recente istituzione (di solito risalenti al 1897; Spooner 1967) ma generalmente comportava strati più protettivi e un processo di legatura più complesso, progettato per mantenere la maschera in posizione durante il funzionamento nelle avverse condizioni all’aperto della Manciuria invernale:

Questo consiste in due strati di garza che racchiudono un pezzo oblungo piatto di cotone assorbente di 6 pollici per 4 pollici. Può essere facilmente realizzato tagliando la solita garza chirurgica (larga 9 pollici), fornita dai negozi, in strisce, ciascuna di 3 piedi di lunghezza. Ogni striscia viene poi raddoppiata longitudinalmente in modo da contenere al centro un pezzo piatto di cotone idrofilo di 4 x 6 pollici. Alle due estremità della garza vengono praticati due tagli, ciascuno di 15 pollici. Trasformando così il tampone in una benda di garza a tre code, con il pezzo centrale di lana per coprire l’ingresso respiratorio. La coda superiore di un lato deve essere passata attorno al lato della testa sopra l’orecchio e legata all’altra coda corrispondente. La coda più bassa dovrebbe essere passata in modo simile sotto l’orecchio e legata a quella sull’altro lato,1926 , 393–394).

Lo scopo era che questo dispositivo fosse indossato da medici e altro personale medico o paramedico, che operassero in contesti diversi come gli ospedali della peste, la cremazione all’aperto di cadaveri di peste e il lavoro di rimozione, sorveglianza ed esame dei contatti di peste. Doveva anche essere indossato da pazienti, contatti e, per quanto possibile, dall’intera popolazione colpita. Questa è stata la prima volta che è stata tentata una tale misura di contenimento dell’epidemia, pari solo a sforzi simili in tutto il mondo durante la pandemia influenzale del 1918 (Luckingham 1984 ; Tomes 2010 ). 2

La teoria del contagio aereo di Wu non è rimasta incontrastata. Nella sua successiva autobiografia, eroicamente flessa, ha fornito un’icona malvagia di resistenza medica alla sua teoria della trasmissione aerea e la maschera anti-peste nella forma del dottor Gérald Mesny, un medico francese con precedenti esperienze lavorative con la peste. Scrivendo in terza persona, Wu ha narrato il loro confronto:

Il dottor Wu era seduto su una grande poltrona imbottita, cercando di far sparire con un sorriso le loro differenze. Il francese era eccitato e continuava a camminare avanti e indietro nella stanza riscaldata. All’improvviso, incapace di trattenersi più a lungo, affrontò il dottor Wu, alzò entrambe le braccia in modo minaccioso e con gli occhi sporgenti gridò: “Tu, cinese, come osi ridere di me e contraddire il tuo superiore?” (Wu 1959 : 19).

Secondo questa “narrazione dell’epidemia” (Wald 2008 ), Mesny è andato a operare negli ospedali della peste senza indossare la maschera di Wu. Di conseguenza, contrasse la malattia e morì pochi giorni dopo, portando così all’adozione universale della teoria di Wu e del relativo apparato profilattico: “quasi tutti per le strade indossavano una maschera o un’altra” (Wu 1959 : 22).

Dovremmo stare attenti qui a trattare questa storia non come una prova storica ma come parte della mitologia costitutiva del particolare dispositivo di protezione personale antiepidemico come una maschera . Per Wu, quest’ultimo ha svolto un ruolo cruciale sia nel controllo dell’epidemia ma forse ancora più importante nel controllare le ambizioni medico-giuridiche dei suoi rivali. Durante la Conferenza internazionale sulla peste dell’aprile 1911 a Mukden, dove dovevano essere discusse teorie contrastanti sulla natura della malattia e sul modo di fermare l’epidemia – decidendo effettivamente quale impero fosse abbastanza moderno da governare la Manciuria – Wu presentò ai delegati internazionali un album fotografico intitolato Views of Harbin (Fuchiatien) Taken during the Plague Epidemic, dicembre 1910 – marzo 1911 (Wu1911 ).

Viste di Harbin

Contenendo 61 immagini, ciascuna occupante una singola pagina, con didascalie in inglese e in cinese, l’album rivaleggiava con produzioni fotografiche simili di russi e giapponesi. L’album di Wu ha assunto un’impressionante tecnica visiva: a partire da una serie di vedute a volo d’uccello di Harbin, la telecamera sembra quindi immergersi sempre più in profondità nella città afflitta, con viste panoramiche che lasciano il posto all’oscura immagine claustrofobica delle proverbiali viscere del suo quartiere coolie, Fujiadian (romanizzato come Fuchiatienal tempo). L’album procede quindi descrivendo gli sforzi contro la peste dei cinesi sotto Wu: cremazione, isolamento, lavoro di laboratorio, calcoli statistici, ispezioni casa per casa, contatti in quarantena, disinfezione, assistenza ambulatoriale, aiuti ai poveri e, cosa più sorprendente, bruciare. lungo il presunto terreno fertile della peste.

In tutto l’album, tale è l’importanza delle maschere che possiamo affermare che sono queste piuttosto che un singolo evento, misura, gruppo sociale o persona, che sono al centro della scena nella narrativa fotografica di Wu. Su un totale di 61 fotografie, di cui 47 raffigurano esseri umani, 32 sono foto di uomini mascherati (tutti sono maschi). Più di 230 individui che indossano maschere antiepidemiche possono essere visti in totale, immancabilmente in posa davanti alla telecamera, spesso in grandi gruppi strettamente raggruppati. Piuttosto che essere nascosti dalle loro maschere, questa legione di “combattenti della peste” (Wu 1959) è rivelato da loro. Perché nella riproduzione fotografica seppia dell’album, il colore bianco delle maschere crea un sorprendente effetto figura di fondo: mentre gli individui che non indossano maschere (per lo più contatti o diretti in quarantena) tendono a fondersi con il paesaggio urbano circostante, il contorno bianco della maschera crea un forte contrasto che rende ancora più visibile l’esercito antiepidemico di Wu. Dai coolies funerari ai dottori illustri, quasi tutto il personale sotto Wu sembra indossare la maschera, creando un contrasto visivo che accentua il senso di un fronte unito contro la malattia.

Questo spettacolo di unità mascherata è realizzato sia nelle singole foto che attraverso di esse nell’album. Ad esempio, la Foto 23, “Personale della Sezione III”, raffigura due file di combattenti anti-peste che indossano la maschera: la prima fila è di medici e i loro assistenti (che indossano camici da laboratorio), mentre la fila posteriore include “coolies” e carrettiere (i primi in tuta) ( Figura 2 ). Allo stesso modo, la Foto 27, “Personale della Sezione IV”, raffigura tre file di uomini in maschera: una prima fila di maschere e camice da laboratorio che indossano medici e assistenti, una seconda fila di poliziotti con indosso una maschera e tuta con indosso coolies, alcuni dei quali sono montati su un carro funerario o un’ambulanza.

Pur oscurando la sfiducia profondamente radicata tra le diverse classi e professioni rappresentate e la sua manifestazione pratica nel corso del controllo dell’epidemia, questo spettacolo di unità mascherata da bianco ha anche sottolineato il contrasto tra l’esercito modello igienico di Wu e lo “sfondo” sociale su cui il suo l’immagine è stata disegnata: la presunta arretratezza delle vittime e dei contatti esemplificati metonimicamente nella rappresentazione dello squallore nelle strade del Fujiadian. Questo modello visivo faceva rima con la strategia generale di Wu di accusare i migranti “coolies” (specialmente dalla provincia di Shandong) come responsabili della trasmissione della peste dal suo serbatoio originale (la marmotta siberiana) agli esseri umani e per la diffusione della malattia tra gli esseri umani in un triplice modo: prima dentro il senza sole,2016 ). Piuttosto che essere semplicemente illustrativa, la fotografia epidemica di Wu ha realizzato un’architettura visiva di patogenicità derivata dalla classe, che a sua volta ha rafforzato la sovranità cinese in Manciuria. Ciò ha assolto le classi dirigenti cinesi dalla responsabilità per il disastro epidemico, attribuendo la colpa a un tipo antropologico già ritenuto responsabile della generazione e della diffusione della malattia da parte di attori internazionali nel teatro manciuriano: i coolies.

Nel realizzare questa visione epidemica, Wu ha mobilitato tropi che erano già stati sviluppati nella configurazione fotografica della peste in tutto il mondo dall’eruzione dello scoppio iniziale della terza pandemia a Hong Kong (1894). Ancora più importante, il contrasto visivo tra i “combattenti della peste” mascherati di bianco e le baraccopoli oscure faceva rima enfaticamente con le foto scattate da David Knox Griffith della “Brigata Whitewash” dello Shropshire Regiment che evacuava le case della classe operaia cinese e “ripuliva” il quartiere di Taipingshan di Hong Kong di bruciando materiale apparentemente infettivo per le strade (Peckham 2016 ; Platt, Jones e Platt 1998). Questa manciata di foto, in cui soldati britannici in divisa bianca e elmetto bianco sono raffigurati come una forza di purificazione, era diventata iconica nelle loro molteplici riproduzioni (sia fotografiche che litografiche) nella stampa quotidiana di tutto il mondo (vedi Peckham 2016 ). Come osserva Robert Peckham, il simbolismo razziale di queste fotografie e la loro “codifica a colori” è stato centrale nella narrazione dell’epidemia che hanno aiutato a istituire:

(I) i volontari “bianchi” nella composizione sono contrapposti alla minaccia della “morte nera” che filtra dalle case dei nativi. Questa iconografia in bianco e nero della malattia fa eco alle notizie del 1890 che immaginavano la battaglia contro i patogeni come un aspro conflitto di frontiera combattuto tra truppe bianche e nativi batterici neri (Peckham Forthcoming ). 3

Le fotografie della peste di Hong Kong del 1894 hanno visualizzato il controllo dell’epidemia come una guerra di civiltà e razziale contro il legame apparentemente irriducibile tra i germi e l’arretratezza cinese. Wu impiegò questo tropo visivo coloniale britannico per descrivere le sue operazioni contro la peste 17 anni dopo in Manciuria. Così, ha tentato di dimostrare come i cinesi fossero ora in grado di combattere efficacemente contro questo legame in quanto si trattava di un legame non appartenente alla razza, come avevano sostenuto le forze coloniali, ma invece alla classe.

Dobbiamo quindi concludere che in questo album Wu non ha semplicemente usato la maschera come oggetto di scena per disegnare un ritratto dell’epidemia dopo che le cause e le modalità di combattimento di quest’ultima erano già state decise. Invece, ha trasformato le maschere antiepidemiche in un principio organizzativo del suo campo visivo, come visione della ragione medica organizzata dallo stato e della modernità igienica. In questo senso, si può affermare che il cambiamento nella struttura dell’esperienza dell’epidemia provocato dalla rappresentazione fotografica della maschera da parte di Wu è stato catalizzatore sia nel sostenere la sovranità cinese sulla Manciuria che nell’apertura dell’era della biopolitica in Cina. Cioè, nella misura in cui – per ricordare il commento di Agamben sulla presenza di due medici della peste a becco sull’illustrazione di copertina del Leviatano di Hobbes– la definizione della peste come la madre dell’anomia (un catalizzatore del pensiero politico occidentale sin da Tucidide) equipara non solo il trattamento alla governance ma anche, e forse più pertinentemente, il contenimento alla costituzione di un corpo politico nazionale (Agamben 2016 ). 4

Trasformazione ragionata

Sebbene Wu fosse un sostenitore vocale della teoria aerotrasportata e della maschera progettata per fermare questa forma di contagio, era tutt’altro che il solo a fare queste affermazioni o a sviluppare tali tecnologie. Come con altre tecnologie sanitarie e biomediche emergenti all’inizio del ventesimo secolo, come le macchine per la disinfezione (Mooney 2015 ), la maschera anti-peste è nata all’interno di un concorso intricato di pratiche di progettazione concorrenti, teorie epidemiologiche e progetti utopici di modernità igienica. Nel corso della conferenza sulla peste di Mukden, il dottor Fang ha mostrato “oltre dieci varietà di maschere da diverse fonti” usate nel Fujiadian durante l’epidemia (Fang 1912: 287). Sfortunatamente, nessuna immagine di queste maschere come presentata da Fang sopravvive. Ancora una registrazione visiva di diversi dispositivi indossati sul viso in uso durante l’epidemia può essere assemblata da varie fonti testuali e visive cinesi, russe, giapponesi, americane e francesi. Questi includevano la cosiddetta “maschera di Mukden” e “maschera di Broquet”. Il primo è stato ampiamente utilizzato nelle aree controllate dai giapponesi nella Manciuria meridionale e “consisteva in un tampone di cotone assorbente di circa 16 x 12 centimetri e di circa 1,5 centimetri di spessore; questo era avvolto in una garza, le cui estremità erano legate nella parte posteriore della testa … Una benda a molte code … composta da tre strati era legata intorno all’intera testa e serviva per premere saldamente la maschera contro il viso e tenerla saldamente dentro luogo per ore alla volta ”(Barber e Teague 1912 : 244). 5Il secondo è stato sviluppato dall’omonimo medico francese, un pastore con una lunga esperienza con la peste nel sud della Cina. Broquet inizialmente progettò un dispositivo “ispirato al costume di un medico in quarantena del 1819” (Broquet 1911 : 64) (in pubblicazioni successive travisato come medievale; Hendrick 1914 ), ma lo trovò impraticabile e così costruì un apparato profilattico visivamente sorprendente costituito da un cappuccio di mica, che copre tutto il viso, dotato di occhiali da guida e maschera di garza e cotone a fascia singola. Tuttavia, come può essere accertato dal rapporto di RP Strong sulla conferenza Mukden, il semplice dispositivo di Wu è stato ampiamente accettato come il più efficiente (Strong 1912 : 465).

È difficile stimare la misura in cui qualcuno di questi dispositivi indossabili sul viso è stato adottato dal personale medico o dalla popolazione generale. Dalle poche prove che abbiamo, sembra che la loro adozione spesso comportasse processi non convenzionali, come quello impiegato in Chefoo (come il nome di Zhifu controllato dai tedeschi, oggi noto come Yantai, nella provincia cinese di Shandong, era comunemente romanizzato) dove essi furono timbrati con i sigilli del tempio, trasformandoli efficacemente in amuleti (in Strong 1912 : 303). Secondo Barber e Teague, elaborati esperimenti condotti sulle “maschere Mukden” con Serratia marcescens (all’epoca noto come Bacillus prodigiosus) nel laboratorio batteriologico del Bureau of Science di Manila hanno dimostrato non solo che non si adattavano correttamente al viso di chi li indossava, ma che permettevano anche ai batteri di penetrare: “Il loro uso nella recente epidemia di peste polmonare in Manciuria ha dato un falso senso di sicurezza che potrebbe aver portato all’assunzione di rischi inutili ”(Barber e Teague 1912 : 268). 6

Eppure forse l’aneddoto di Mesny e lo spettacolo fotografico di Wu ci dicono di più su questi dispositivi della vera storia della loro comparsa, nella misura in cui sono in grado di offrirci uno scorcio della loro verità involontaria (Buck-Morss 1977 ). Per comprendere l’emergere della maschera facciale come tecnologia antiepidemica e il suo continuo impatto oggi, dobbiamo prendere sul serio le sue origini immaginate, allo stesso modo in cui, ad esempio, consideriamo il mito Kwakiutl della creazione delle loro maschere come un risultato di “gli antenati originali si liberano [ing] le loro pelli ed emergono [ing] come esseri umani”, con le pelli “che divengono le maschere in seguito associate al nome degli antenati” (Pollock 1995: 586). Solo allora possiamo cominciare a vedere come, pur essendo una tecnologia profilattica pratica, e in alcuni casi efficace, la sua applicazione materiale sia sempre stata già legata ad una funzione simbolica, che dovremmo più precisamente classificare come mitica. Questa funzione, vorrei affermare, trasforma questi dispositivi in maschere , nel senso proprio del termine.

Nell’esaminare questo apparato antiepidemico da una prospettiva antropologica, diventa subito evidente che un rappresentativola focalizzazione è inadeguata nel cogliere ciò che fa nell’ambiente sociale, piuttosto che semplicemente corporeo, in cui opera. Contrariamente alla stragrande maggioranza delle maschere studiate dagli antropologi, questi dispositivi non sono antropomorfi, zoomorfi o teriomorfi. In altre parole, non assumono, imitano o configurano le caratteristiche fisiche di un’entità diversa da chi lo indossa, l’identità alternativa o le proprietà di cui quest’ultimo, sia esso individuale o in alcuni casi collettivo, dovrebbe assumere, imitare , addomesticare o padroneggiare. Tuttavia, se i dispositivi antiepidemici indossati sul viso non sono rappresentativi, sono ancora implicati, come le maschere studiate dagli antropologi, nell’invocazione, nell’incarnazione e nella manipolazione di una forza: in questo caso, la ragione .

Suggerisco qui che dobbiamo avvicinarci alla maschera antiepidemica emergente dell’epidemia della Manciuria come un’immagine dialettica, in altre parole, come qualcosa che, nel senso di Walter Benjamin, opera come un “interruttore” in quanto “arresta fugaci fenomeni “e” mette in movimento oggetti reificati “(Buck-Morss 1977 : 106). Può valere la pena ricordare qui la premessa critico-teorica della reversibilità, secondo la quale la produzione del razionalismo è, per usare l’utile frase di Bruce Kapferer, “strumentale nel generare il presunto irrazionalismo che incontra [i] e spesso ] per controllare “( 2007 : 86). In altre parole, quello che propongo è che nell’affrontare questo dispositivo profilattico antiepidemico nel suo momento storico ed etnografico di emersione come icona di unrazionalismo medico agonistico , possiamo essere in grado di decifrare come “nella sua stessa modernità e mondanità, [esso] abbia evocato l’arcaico e l’esotico, il primitivo e il mitico” (Taussig 1989 : 12). Questo era un apparecchio che non proteggeva semplicemente chi lo indossava dalle infezioni. Inoltre ha immerso loro e il loro ambiente sociale immediato in una performance di ragione medica e modernità igienica. La sua efficacia si basava sulla rievocazione di un passato immaginario: il passato della graduale adozione e razionalizzazione di tali dispositivi di protezione individuale, principalmente nel contesto della lunga lotta europea contro la peste bubbonica.

Origini mitiche

Oggi è comune vedere immagini di DPI contemporanei, come quelle usate, ad esempio, nel contesto dell’epidemia di Ebola in Africa occidentale, affiancate da immagini del “medico della peste” della prima età moderna nel suo caratteristico costume e maschera a becco (spesso travisato come “morte nera” o dispositivi medici medievali; ad esempio, British Medical Journal 1898 ; The Lancet 1927). Questo prolifico tropo visivo della scienza popolare invoca quest’ultimo come il progenitore dei costumi indossati nel processo di eliminazione dell’Ebola e di altri patogeni emergenti. Ciò che questo idioma della cultura popolare può portarci a trascurare, tuttavia, è che questo pedigree di DPI antiepidemici faceva già parte del loro emergere all’inizio del secolo. Questa pervasiva mitostoria era collegata all’idea che la peste in generale fosse distinguibile dal trittico dei bubboni ascellari, inguinali e cervicali, ma che la Morte Nera (1346-1353), come il prototipo di “pandemia” (un termine usato per la prima volta sistematicamente solo alla fine del XIX secolo; Harrison 2017), era di carattere polmonare. La nozione si basava non solo su un’enfasi interpretativa su tratti storici che menzionavano sintomi polmonari, ma anche sull’interpretazione di dipinti retrospettivi della “peste” rinascimentale recanti il motivo di persone che si avvicinavano alle vittime mentre tenevano un fazzoletto presumibilmente profumato sulla bocca e sul naso (vedi The Plague di Poussin di Ashdod , su cui vengono forniti maggiori dettagli di seguito). 7

Nel suo racconto della “storia della maschera” scritto come parte della sua autorevole monografia sulla peste polmonare per la Società delle Nazioni nel 1926, Wu Liande tentò di inquadrare la sua invenzione come la fase finale di un progresso faticosamente lento nella profilassi personale della peste, che includeva l’invenzione seicentesca di Charles de l’Orme, il medico della pestemaschera e costume – il famoso dottore della peste dal becco. Un medico alla corte di Luigi XIII, seguendo le memorie di Michel de Saint-Martin, De l’Orme costruì il costume nel corso dell’epidemia di peste del 1619 a Parigi in saffiano (pelle di pecora o capra) con le orecchie e il naso degli occhialuti maschera (anch’essa di saffiano) contenente aglio e ruta in modo che l ‘“aria cattiva” possa avere difficoltà a penetrare e infliggere la peste al medico praticante (Blanchard 1900 ). 8 Se Wu si fosse affrettato a passare da questa figura iconica a dispositivi della fine del XIX secolo, altri autori, come Broquet ( 1911 ), avrebbero discernuto la “continuazione” della maschera della peste attraverso numerose fonti visive, come “la peste” di de Troy. en Marsiglia 1720 ”o la scena di Micco Spadaro diPiazza Mercatello a Napoli durante la peste del 1656, dove si diceva che quattro uomini mascherati fossero tra la moltitudine pestifera. 9

Questa narrazione tracciava la lenta ma inarrestabile marcia della ragione medica, dal riconoscimento al riconoscimento, dall’illuminazione all’illuminazione, così che anche se il quadro eziologico coinvolto in tali pratiche era riconosciuto come fondamentalmente falso, la pratica stessa era vista come contenente i semi della ragione. come tratto inalienabile dell’umanità. Secondo questa linea temporale iconograficamente dipendente, applicazioni simili di maschere anti-peste possono essere viste durante il diciannovesimo secolo in casi come il rotocalco raffigurante il costume di un medico al Lazzaretto di Marsiglia nel 1819 contenuto nel libro di Antoine Barthélemy Clot-Bey del 1840 sulla peste in Egitto (1840) – L’ispirazione originale di Broquet per i suoi esperimenti sulla “maschera”. 10

Dovremmo soffermarci qui a considerare questo esempio in modo più dettagliato, a causa di una sorprendente discrepanza tra la ricezione di Clot-Bey del particolare costume e le citazioni all’inizio del ventesimo secolo di esso come progenitore della maschera anti-peste manchuriana (Broquet 1911 ) . Nel testo di Clot-Bey, il dottore francese dipinge un’immagine desolante del costume in vista ( Figura 3 ). Rivestito di zoccoli, guanti di tela cerata e indumenti di lino cerato, l’apparato – che il dottore nota non è cambiato di molto dal “grottesco” dottore della peste del 1720 con il becco – portava persino un bastone per avvicinare i malati (Clot-Bey 1840 : 425). Agli occhi di Clot-Bey, questo non era semplicemente ridicolo, ma potenzialmente dannoso:

Pensa all’effetto prodotto su una mente malata, un cervello debole di cuore, dall’apparizione di una figura simile a un fantasma – quando, proprio in questo costume, il malcapitato vede il chirurgo che sta per operare, cosa può vedere nel uomo chi dovrebbe confortarlo, se non soggetto di orrore e terrore? (389, la mia traduzione)

Dovremmo leggere questo passaggio non semplicemente come un’evocazione poetica della forza della paura, ma epistemologicamente. Vale a dire in relazione alla comprensione pervasiva, all’epoca, dell’immaginazione come causa di peste. Come mostrato da Barker ( 2004 : 661), questa idea è stata stabilita durante il Rinascimento, e, nelle parole del commissario generale dei pestici durante la peste di Roma del 1656, Geronimo Gastaldi, “l’immaginazione semplicemente spaventata dalla peste è sufficiente per provocare la malattia.” 11Tali preoccupazioni sull’immaginazione patogena e paurosa della peste e sui tipi umani suscettibili ad essa, erano state approvate nel corso del diciassettesimo secolo da autorità come Athanasius Kircher ed erano strettamente legate alla comprensione umorale e paracelsiana del corpo umano. Come mostrato da Barker ( 2004 ), hanno svolto un ruolo chiave nello sviluppo di una cultura visiva della peste all’epoca, con dipinti come La piaga di Ashdod di Poussin(1630-31) operando non solo come rappresentazioni della malattia ma come dispositivi profilattici che, attraverso un processo di purificazione mimetica, reindirizzavano “sentimenti di paura e pietà su un’opera d’arte strutturata secondo la poetica della tragedia, in modo che il tragico la catarsi può fornire uno sfogo artificiale – e innocuo – a queste emozioni ”(668). Questo quadro era ancora in funzione all’inizio del Settecento, e in particolare nella medicina napoleonica. Questo è chiaro nell’analisi di Grisby del vasto dipinto di Antoine-Jean Gros Bonaparte Visiting the Plague Victims of Jaffa (Les Pestiférés de Jaffa, 1804), raffigurante Napoleone che incontra i soldati francesi, vittime della peste bubbonica, in una moschea che era stata trasformata in un ospedale . Piuttosto che il dipinto che incarna un momento Blochean di aroi thaumaturge e il suo tocco curativo, sostiene Grigsby ( 1995 ), il gesto di Napoleone di toccare il bubbone ascellare di uno dei suoi soldati infetti aveva lo scopo sia di dimostrare che la malattia non era contagiosa sia di scacciare la paura come causa della peste . Il racconto di Emmanuel Comte de Las Cases della discussione di Napoleone sull’evento è illuminante: “La sede principale della peste era nell’immaginazione. Durante la campagna egiziana morirono tutti coloro la cui immaginazione era stata colpita dalla paura. La protezione più sicura, il rimedio più efficace, era il coraggio morale ”(in Grigsby 1995 : 9).

Dispositivi o gesti di protezione attraverso il coprirsi il naso e la bocca non sono mai troppo lontani da questa narrazione dell’epidemia. Nel dipinto, vediamo un uomo che tiene il fazzoletto contro il naso, nel tropo stabilito nel diciassettesimo secolo da Nicholas Poussin: questo è il maresciallo Jean-Batiste Bessières, il cui gesto e l’espressione di terrore che l’accompagna sono stati intesi da Gros come un personale, vendetta pittorica contro il suo vecchio amico diventato nemico (Hibbot 1969). Il trattato di Clot-Bey era dedicato alla replica sperimentale di un evento storico chiave connesso alle percezioni napoleoniche della peste e al soggetto di vari dipinti e incisioni. Questa è stata l’autoinoculazione del capo medico militare di Napoleone Bonaparte nella campagna egiziana, René-Nicolas Dufriche Desegnettes, con il micio dei bubboni ascellari delle vittime della peste, un’impresa intesa a dimostrare che la peste non è contagiosa. 12 Se, nel contesto della Manciuria, il costume che accompagnava il volume di Clot-Bey funzionava come modello o progenitore delle loro maschere anti-peste, all’interno della sua struttura di riferimento originale, quel costume stesso era visto come la potenziale causa della malattia, non il suo profilassi.

Il mio scopo qui non è quello di sfatare la genealogia della maschera anti-contagio come sviluppata nel corso della sua comparsa nel 1910-1911. Vorrei invece sottolineare che la configurazione di questo apparato come maschera della ragione era basata sulla ridefinizione di ciò che appartiene alla ragione e cosa no. Se poteva difendere i medici e la popolazione in generale dalla peste, questo era possibile solo perché impediva ai germi di entrare nel corpo umano e trasformava il pubblico da una massa superstiziosa e ignorante in una popolazione illuminata e attenta all’igiene: una popolazione che accettava il contagioso. natura della malattia e misure di quarantena e isolamento corrispondenti, spesso brutali.

Progettato per realizzare una trasformazione, non solo negli individui che lo indossano ma anche nella società che lo abbraccia e nei suoi principi nel suo insieme, l’apparato di protezione personale sarebbe allora propriamente una maschera : non solo bloccava i germi ma catalizzava anche un passaggio da un modo di essere a un altro, dall’irragionevolezza alla ragione.

Da qui, l’effetto di profanazione sperimentato a Chefoo, dove i coolies trasformavano le maschere in amuleti, timbrandole con un sigillo del tempio (Strong 1912 : 303). Questa pratica, come altri casi come l’uso di disinfettante con acido fenico negli esorcismi rituali contro i demoni della peste (Kinnear 1902 ), era vista come una presa in giro degli strumenti della ragione della scienza medica. Annullando l’effetto trasformativo dell’apparato – il suo effetto maschera – tali atti lo riducevano a un semplice panno intorno alla bocca e al naso. Questo era, in effetti, molto meno del panno tenuto contro le narici dagli abitanti di Ashdod colpiti dalla peste di Poussin o avvolto intorno al viso dei funerali nella Scène de La peste de 1720 à La Tourette (Marsiglia) di Michel Serre. Infatti, mentre in questi ultimi casi la ragione era latente nella pratica, nell’abominevole ritualizzazione dei coolies, la pratica cancellava la ragione stessa. 13

Avvicinandosi ai dibattiti antropologici in corso sui dispositivi medici e sanitari, suggerisco che l’incidente Chefoo dimostri come nella sua comparsa questa tecnologia di controllo dell’epidemia contenesse ciò che nel senso di Peter Redfield ( 2016) possiamo chiamare le promesse pratiche di salvaguardia della salute. Eppure, allo stesso tempo, conteneva anche promesse molto più ampie e utopiche di una trasformazione antropologica: una trasformazione che rendeva generativa e gerarchica la relazione tra promessa pratica e speranza utopica. Che si voglia o meno considerare questi dispositivi come “gadget” sanitari / biomedici (o come parte della preistoria di questi ultimi), questa tecnologia antiepidemica portatile incarnava un design semplice, facilmente riproducibile e malleabile che operava su tre livelli interconnessi come: (1) un modo apparentemente infallibile di fermare il contagio legato alla peste nell’aria; (2) una prova indiscutibile, fotogenica, della sovranità scientifica cinese; e (3) un mediatore-trasformatore visivo e materiale del popolo cinese in una popolazione nel senso biopolitico del termine.economia (Agamben 2009 ), tra di loro l’hanno istituita come un apparato che le ha permesso di funzionare come una maschera. Sottraendo uno di questi aspetti, come nel caso di Chefoo, si rischiava di ridurlo a un dispositivo di protezione, privo delle sue capacità performative politiche, mitiche e più ampie.

Conclusione

Non solo un indice, ma anche un catalizzatore della modernità igienica, la maschera antiepidemica emerse nel contesto dell’epidemia di peste della Manciuria del 1910-11 non semplicemente come immagine della ragione ma anche come elaborazione dell’umanità come essere-per-ragione ( per parafrasare Gell 1975 : 301). A più di cento anni dalla sua nascita, il dispositivo rimane, nella sua forma più elementare prodotta in serie e frequentemente utilizzata, materialmente e visivamente in gran parte immutata. La domanda sorge spontanea: continua a funzionare anche da maschera?

Questa domanda trova una risposta etnografica migliore in base alla sua applicazione in casi come la SARS a Hong Kong o nella Cina continentale, l’Ebola in diversi contesti dell’Africa occidentale o l’influenza nei suoi luoghi di emergenza previsti in tutto il mondo. Gli impieghi mediatici dei DPI, come quello con cui è stato introdotto questo documento, indicano un potenziale persistente. I DPI occupano una posizione precaria ma feconda tra l’essere strumenti, icone e soglie dell’autorealizzazione vacillante (se non del tutto abbandonata) dell’umanità nella ragione e la sua lotta scientificamente guidata contro le forze invisibili del rischio esistenziale. E così facendo, questi dispositivi vengono costantemente reinventati come maschere: come apparati di trasformazione categorica volti a consentire all’umanità di persistere sull’orlo della fine del mondo, poiché questo è incarnato dallo spettro della “prossima pandemia”. Descritte come l’ultima barriera tra noi e il virus killer a venire, le “maschere della peste” alla fine ci trasformano in una specie che abita l’anticamera della sua stessa estinzione.

L’informazione libera e indipendente ha bisogno del tuo aiuto. Ora più che mai… Database Italia non riceve finanziamenti e si mantiene sulle sue gambe. La continua censura, blocchi delle pubblicità ad intermittenza uniti agli ultimi attacchi informatici non ci permettono di essere completamente autosufficienti.

Fai una donazione seguendo il link sicuro qui sotto

SOSTIENI DATABASE ITALIA